Расчеты земляных работ, связанные с решением организационных и технологических задач по возведению насыпей, требуют значительно более точных температурных данных, которых нельзя получить из климатологических справочников. При таких работах, как возведение насыпей зимой с помощью послойной укатки или намыва, требуются данные о градусо-часах, так как иногда перерыв в работе на короткое время может вызвать недопустимые последствия для качественных насыпей. В этих условиях необходимо задаваться возможными понижениями температуры, допуская неизбежные запасы при прогнозировании температурных и других метеорологических данных на ближайшее время. Суточные прогнозы будут тем точнее, а мероприятия по земляным работам выполнены тем проще и экономнее, чем лучше будут знакомы организаторы зимних земляных работ с местными климатическими и метеорологическими условиями. Соответствующие данные обычно упоминаются в пояснительных записках к проектам, однако, следует высказать пожелание, чтобы они приводились с большей детализацией и полноценно использовались при проектировании и организации зимних работ. Требуемые температурные данные и условия пользования ими при работах по выемкам, осуществляемым с помощью разработки тонкими слоями (например скреперами), должны быть те же, что и для возведения качественных насыпей, т. е. достаточно точными. Применительно к задачам определения глубины промерзания укладываемых слоев при работах по качественным насыпям, а отчасти и по мелкослойным выемкам могут быть использованы более сложные по структуре и более точные формулы определения глубины промерзания грунта. Н. А. Цытович считает, что... «Наиболее совершенная формула для случая промерзания и протаивания грунтов в условиях линейной задачи дана В. С. Лукьяновым». Если глубина промерзания, являющаяся важнейшим усложняющим фактором при зимних земляных работах, зависит от длительности морозного периода, а последняя связана с величиной температур, то общая приближенная оценка степени усложнения производства земляных работ в различных климатических районах должна зависеть прежде всего от длительности морозных периодов.

Пасмурное состояние неба (облачность).

Облачность представляет собой существенный метеорологический (внешний) фактор, влияющий на глубину промерзания грунтов, а следовательно, в какой-то мере определяющий степень усложнения зимних земляных работ. Известно, что облака отражают тепло обратно к земле, вследствие чего потери тепла поверхностью грунта в пасмурную погоду зимой значительно меньшие, чем в ясную. Очевидно, что в зимнее время, до наступления весенних дней, баланс тепла в большинстве районов держится отрицательным при круглосуточном ясном небе. В зимнее время охлаждение от радиации значительно превышает нагрев от инсоляции, делая теплооборот отрицательным. В большинстве случаев поступление холодных масс воздуха с севера связано с ясным небом. Безоблачность часто сочетается с безветренной погодой, при которой потери тепла от радиации больше, чем потери на поверхности грунта в воздухе из-за теплопроводности. Таким образом, чем больше облачных дней зимой, тем легче климатические условия для производства земляных работ, тем более, что зимние осадки облегчают, а не утяжеляют земляные работы. Для ориентировочной оценки рассматриваемого фактора можно принять вероятность в процентах пасмурного состояния неба за январь месяц. Январь выбран как месяц с наибольшим числом градусо-дней, равным, например, 30—50% суммарного их числа для всей зимы. Приведенные цифры относятся к районам предстоящего строительства гидростанций, отличающимся суровой зимой.

Ветер.

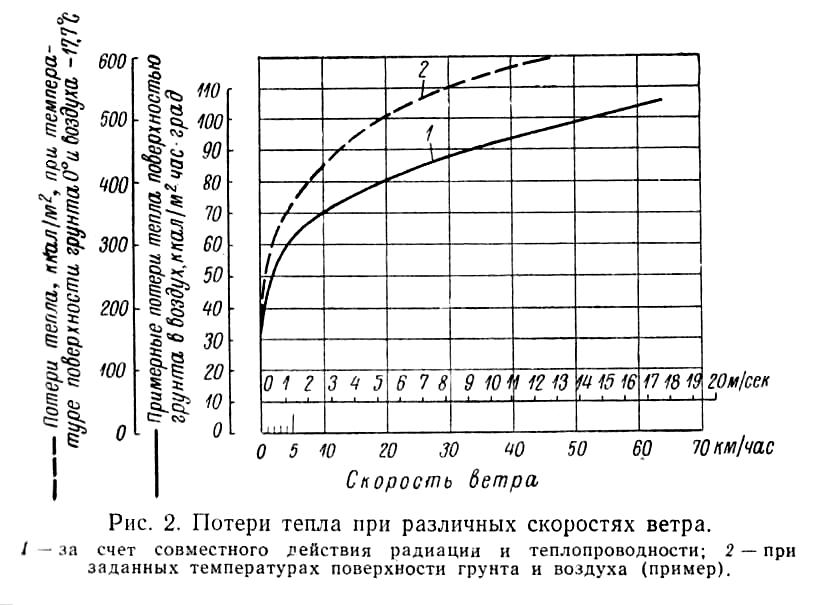

В качестве третьего существенного метеорологического фактора следует учитывать повторяемость ветров в данной местности. Ветер двояко влияет на земляные работы. Во-первых, он способствует усилению и ускорению промерзания грунтов, а во-вторых, усложняет условия труда строителей на наружных работах и при неотепленных кабинах механизмов. При усилении ветра кондуктивные и конвективные потери тепла, быстро увеличиваясь, становятся больше потерь, вызываемых излучением. Тепловые потери изображены для различных скоростей ветра в виде кривых на рис. 2. При штиле потери тепла из-за радиации вообще больше, чем потери вследствие теплопроводности (кондукции) и конвекции. При ветре со скоростью 1,5 км!час тепловые потери возрастают приблизительно в 1,5 раза, а при скорости 3—5 км/час — в 2 раза, по сравнению с потерями при штиле. При дальнейшем увеличении скорости ветра интенсивность возрастания потери тепла путем теплопроводности и конвекции уменьшается, увеличиваясь при скорости 16 км/час только в 2,5 раза, при 32 км/час — в 3 и при 64 км/час в 3,5 раза. Из приведенных кривых видно, во-первых, что ветер даже малой скорости, начиная со средней величины 0,5 м/сек (для интервала 0—1 м/сек), существенно влияет на промерзание грунтов и, во-вторых, что от значительного усиления ветра мало зависит увеличение интенсивности промерзания. Поэтому для приближенной оценки степени усложнения зимних земляных работ  из-за ветров можно исходить из повторяемости их в процентах от всех случаев наблюдения, начиная со средней величины около 0,5 м/сек. Характерным месяцем можно считать январь, сочетающий в большинстве случаев почти наибольший процент частоты ветров с наиболее низкой среднемесячной температурой. Что касается физиологического воздействия сильных ветров на персонал, работающий зимой на открытом воздухе, то с помощью ряда несложных организационных мероприятий, о которых речь будет дальше, можно существенно облегчать соответствующие условия труда, вследствие чего становится возможным не считать физиологическое воздействие сильных ветров существенно) усложняющим производство земляных работ в зимнее время. Таким образом, главным ветровым фактором следует считать число дней с ветрами, вызывающее ускорение промерзания грунта. А для разрешения ряда организационных задач требуется также знать направление господствующих ветров зимой.

Снеговой покров.

Снеговой покров является важным положительным фактором, в целом облегчающим условия разработки земляных выемок и карьеров зимой. Они, будучи плохим проводником тепла и представляя собой покров, мешающий ветровым и конвекционным потокам соприкасаться с грунтовой поверхностью, значительно снижает ее тепловые потери и уменьшает глубину промерзания. При рациональном подходе к утеплительным работам при помощи снега эффективность его утеплителя может сильно возрасти. Следовательно, чем больше максимальная средне многолетняя высота снегового покрова, тем легче условия зимней разработки грунтов. Уборка снега и предупреждение заносимости там, где это требуется, при современных средствах борьбы со снегом не представляют собой в реальных условиях гидроэнергетического строительства задач более сложных, чем борьба с мерзлотой. Некоторые усложнения из-за снегопадов и метелей при возведении качественных насыпей также почти не умаляют в делом положительного влияния снегового покрова. Даже при некоторых видах скальных оснований, требующих по своей структуре и гидрогеологическому характеру утеплительных мероприятий, снег может оказать благотворное влияние.

|